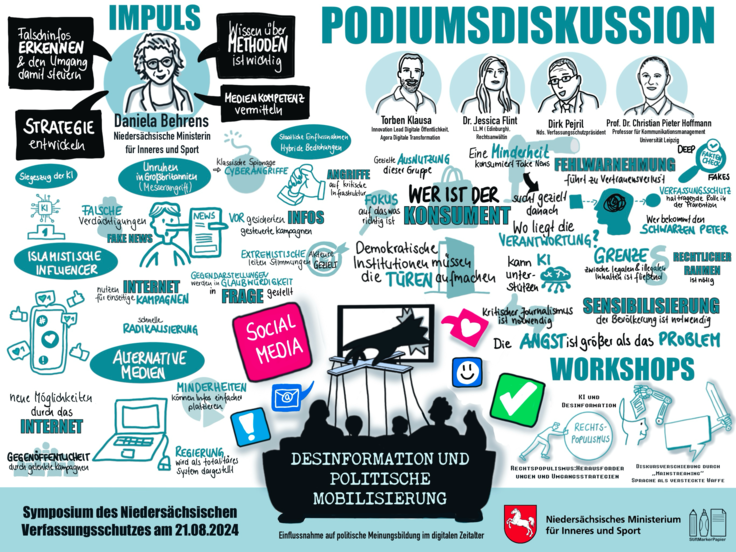

Desinformation und politische Mobilisierung – Einflussnahme auf politische Meinungsbildung im digitalen Zeitalter

Symposium des Niedersächsischen Verfassungsschutzes am 21.08.2024

Der Konsum sogenannter alternativer Medien z. B. während der Corona-Pandemie, Kampagnen staatlicher und nicht staatlicher Akteure in Bezug auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, eine schier unübersichtliche Medienvielfalt und vieles mehr: Wir leben in einem Zeitalter, in dem mehrheitlich geteilte Wissensstände und das Vertrauen von Menschen in Informationen zunehmend erodieren. Nun gilt es, für dieses Phänomen zu sensibilisieren und durch technische, juristische und bildungspolitische Ansätze Lösungen zu entwickeln.

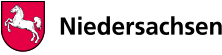

Genau diesem Zweck diente das diesjährige Symposium des Niedersächsischen Verfassungsschutzes „Desinformation und politische Mobilisierung – Einflussnahme auf politische Meinungsbildung im digitalen Zeitalter“. Ca. 150 Gäste kamen am 21.08.2024 in das Alte Rathaus, um sich einerseits über aktuelle Kampagnen der Desinformation und andererseits über mögliche repressive und präventive Ansätze zu informieren und auszutauschen.

Bildrechte: MI - Abt. 5

Bildrechte: MI - Abt. 5

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, betonte in ihrem Grußwort:

„Desinformationen und Falschmeldungen haben das Potenzial, die politische Landschaft und das gesellschaftliche Miteinander in heftigen Aufruhr zu versetzen und die Sicherheitsbehörden massiv herauszufordern. Ein ganz konkretes Beispiel dafür sind die jüngsten rechtsextremen Ausschreitungen in Großbritannien. Auch hier in Deutschland und in Niedersachsen erleben wir immer wieder falsche

Verdächtigungen, voreilige Behauptungen und politische Mobilisierung. Verantwortlich dafür sind häufig extremistische Akteure, die so ganz gezielt versuchen, die Meinungsbildung zu beeinflussen.“

Im Gegensatz zu qualitativ hochwertigem Journalismus, der zunächst die Fakten prüft und in einen Zusammenhang bringt, nutzen gerade extremistische Akteure ihre Zugänge, um kurzfristig Themen zu setzen und Stimmungen gezielt zu lenken. Solche Falschmeldungen oder verzerrten Darstellungen erlangen teilweise sehr schnell eine erhebliche Reichweite. Gegendarstellungen traditioneller Medien werden in ihrer Glaubwürdigkeit infrage gestellt, indem große Bereiche unserer Medienlandschaft pauschal als Handlanger des Staates diffamiert werden.

Rechtsextremisten, Reichsbürger und sogenannte Delegitimierer betreiben z. B. eigene Informationskanäle, die einen Gegenpol zu den vermeintlich zwangsfinanzierten "Staatsmedien" bilden sollen. Ziel und Folge ist eine Verächtlichmachung des demokratischen Staates.

Ein besonderes Phänomen sind islamistische "Influencer". Diese verbreiten islamistische Ansichten als vermeintliche Jugendkultur. Auch das ist ein Indikator dafür, wie sehr sich die Nutzung von sozialen Medienplattformen durch islamistische Akteure in den vergangenen Jahren verändert und professionalisiert hat.

Im Kontext des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine haben staatliche und staatsnahe russische Medien systematisch die Schuldfrage umgekehrt. Die Botschaft dahinter: Die militärische Aggression sei in Wahrheit als Verteidigung zu verstehen – gegen eine Expansion der NATO oder angeblich unrechtmäßige Gebietsansprüche der Ukraine.

Bildrechte: MI - Abt. 5

Bildrechte: MI - Abt. 5

Dazu Verfassungsschutzpräsident Dirk Pejril:

„Desinformationskampagnen zielen darauf ab, gesellschaftliche Spannungen hervorzurufen, demokratische Prozesse zu stören und Einfluss auf Strukturen und Entscheidungen zu nehmen. Damit rütteln sie an den Grundpfeilern unserer Demokratie. Es gilt, solche Versuche zu identifizieren und alles dafür zu tun, dass sich Narrative nicht verfestigen, andererseits aber auch im Bildungsbereich frühzeitig den Umgang mit Informationen und deren Verbreitung zu schulen, Stichwort: Medienkompetenz.“

Die Auswertung des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz der sogenannten „Doppelgänger“-Kampagne zeigt uns sehr anschaulich, wie Desinformation funktioniert. Über die sozialen Medien werden Links zu Webseiten mit falschen Nachrichten verbreitet. Dabei handelt es sich um täuschend echt wirkende Fakes von bekannten Nachrichtenportalen wie DER SPIEGEL oder Homepages von Behörden. Damit werden Millionen von Usern erreicht. Oft werden tagesaktuelle Themen aufgegriffen und Nachrichten aus dem Kontext gerissen.

Neben Versuchen, über Meinungsbildung politisch zu mobilisieren, müssen auch technische Mittel der Manipulation betrachtet werden. Zu nennen sind dabei Angriffe auf technische Infrastrukturen, das Eingreifen in demokratische Wahlen oder Cyberspionage. Die Möglichkeiten der Sabotage werden dabei immer vielfältiger und bedrohen nicht nur den Bestand kritischer Teile unserer Infrastruktur, sondern auch die Glaubwürdigkeit und das Funktionieren unserer politischen Prozesse.

Zu allen Zeiten hat es Propaganda, Manipulation und das gezielte Lancieren von falschen oder verfälschten Informationen gegeben. Neu sind Reichweite und insbesondere die Schnelligkeit, die über die Möglichkeiten des Internets und soziale Medien erzeugt werden können. Umso wichtiger sind heute in der Bekämpfung von Desinformationen und Falschmeldungen übergreifende Kooperationen zwischen verschiedenen Ebenen und Institutionen und der Einsatz unterschiedlicher Methoden und Techniken wie KI.

Ministerin Behrens:

„Desinformation wirkt sich nicht nur demokratieschädigend, sondern demokratiezersetzend aus. Deshalb müssen wir uns den beschriebenen Gefahren deutlich aktiv entgegenstellen. Lösungen müssen repressiv als auch präventiv ansetzen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Projekte und Initiativen, die sich genau diesem Ziel verschrieben haben. Sie bieten Faktenchecks an, mit denen sie falsche und verfälschende Informationen entlarven und eigene Recherchen anbieten. Dazu muss man zunächst einmal erkennen, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt. Das klingt einfacher, als es in Wahrheit ist. Denn es ist nicht immer zweifelsfrei zu klären, welche Intention mit der Verbreitung einer falschen oder verfälschenden Information verfolgt wird. Manche Menschen glauben fest an die vermeintliche Wahrheit dieser Inhalte und verbreiten sie. Hier kann jede und jeder Einzelne einen Beitrag leisten, indem man falschen Behauptungen z. B. in sozialen Medien oder im privaten Umfeld aktiv widerspricht.“

Im Rahmen von Workshops erhielten die Teilnehmenden des Symposiums einen Einblick in verschiedene Dimensionen des Themas.

Jörg Peine-Paulsen, Mitarbeiter des Bereichs Wirtschaftsschutz im Niedersächsischen Verfassungsschutz, stellte in seinem Workshop mit dem Titel „KI und Desinformation“ die derzeitigen technischen Möglichkeiten von KI vor. Ausführlich diskutierte er mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über ihre Hoffnungen und Befürchtungen bezüglich KI und Desinformation. Peine-Paulsen betonte, dass die menschliche Fähigkeit, zu kommunizieren und zu hinterfragen, der beste Schutz gegen den missbräuchlichen Nutzen von KI sei. So solle jeder Tag wie ein 1. April angegangen werden.

„Diskursverschiebung durch „Mainstreaming“ – Sprache als versteckte Waffe“ bildete das Thema des zweiten Workshops, der von Jannis Herdan und Julian Tannigel, beide Mitarbeiter im Niedersächsischen Verfassungsschutz, gestaltet wurde. Sie erläuterten die Diskursverschiebung durch Mainstreaming anhand von Beispielen aus dem Phänomenbereich Islamismus. Dabei spielten bekannte Szenepersönlichkeiten, aber auch Staaten wie Saudi-Arabien oder der Iran eine bedeutende Rolle.

Alexander Hensel von der Forschungs- und Dokumentationsstelle zur Analyse politischer und religiöser Extremismen in Niedersachsen (FoDEx) thematisierte in seinem Workshop insbesondere mögliche Herangehensweisen zum Umgang mit Rechtspopulismus. Dabei weitete er den Blick auch auf den europäischen Kontext und wies auf die Besonderheiten der deutschen Debatte hin.

In der abschließenden Podiumsdiskussion ging es dann vor allem um repressive und präventive Möglichkeiten, Desinformation zu begegnen. Unter der Moderation von Lena Reuter diskutierten folgende Personen:

- Dr. Jessica Flint, LL.M. (Edinburgh), Rechtsanwältin,

- Prof. Dr. Christian Pieter Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement und politische Kommunikation, Universität Leipzig,

- Torben Klausa, Innovation Lead Digitale Öffentlichkeit, Agora Digitale Transformation,

- Dirk Pejril, Niedersächsischer Verfassungsschutzpräsident.

Die Bewertung der Relevanz von Desinformation ist abhängig von der jeweiligen Sichtweise. Es ist zum Beispiel wissenschaftlich gut erforscht, dass Desinformation gar nicht so weit verbreitet ist, wie die meisten Menschen annehmen. Alleine die Annahme der weiten Verbreitung senkt jedoch das Vertrauen der Bevölkerung in den Wahrheitsgehalt von Informationen. Großangelegte Informationskampagnen laufen also Gefahr, die Menschen weiter zu verunsichern. In manchen Bereichen sind Desinformation und Sabotage jedoch wichtige Themen, die dringend adressiert werden müssen, beispielsweise in der Wirtschaft und im Bereich der Prävention von Extremismus. Diskutiert wurde zudem über Verantwortlichkeiten zur Lösung des Problems. Dabei besteht Einigkeit, dass die Herausforderung nur im Zusammenspiel von rechtlichen, sicherheitsbehördlichen und bildungspolitischen Maßnahmen bewältigt werden kann.

Zu guter letzt möchten wir Sie noch einmal auf die Wirtschaftsschutztagung 2023 hinweisen, die sich ebenfalls mit dem Thema Desinformation beschäftigt hatte. Einen Bericht zur Veranstaltung finden Sie hier.

Hier können Sie die Rede von Ministerin Daniela Behrens herunterladen.

Artikel-Informationen

erstellt am:

23.08.2024

zuletzt aktualisiert am:

29.08.2024